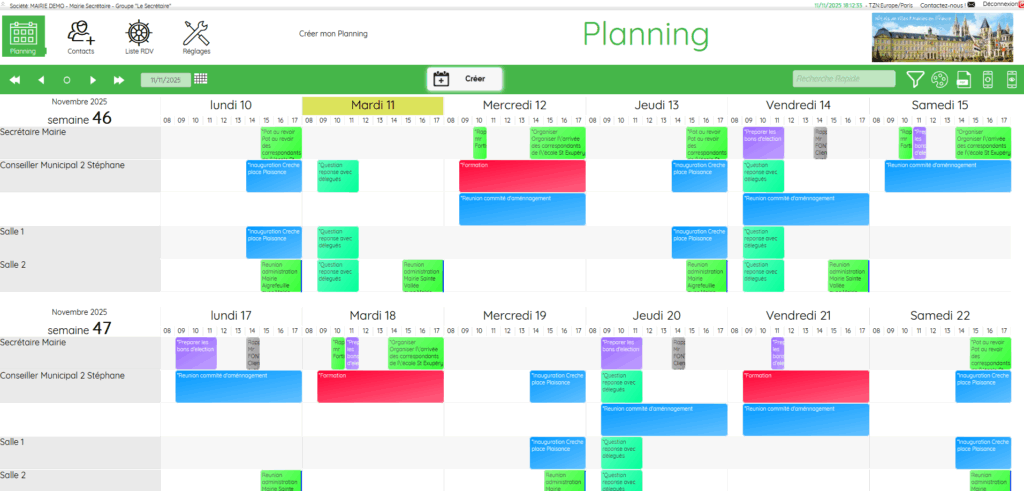

Dans l’architecture, chaque projet est une combinaison subtile de créativité, de technique et de coordination. Concevoir un bâtiment ou rénover un espace ne se limite pas à imaginer des formes et à dessiner des plans : il faut aussi organiser, prévoir, coordonner et suivre. Sans un planning architecte solide, un projet risque de dériver, d’accumuler les retards, de générer des coûts supplémentaires et, au final, de décevoir le client. Dans ce guide, nous allons voir comment bâtir un planning d’architecte pertinent et réaliste, comment organiser efficacement les travaux, et quelles méthodes permettent de gagner en fiabilité et en efficacité. Vous découvrirez également comment Multi-Planning peut faciliter cette organisation.

Qu’est-ce qu’un planning architecte ?

Un planning architecte est un outil de pilotage qui permet de structurer un projet architectural de manière chronologique et logique. Il réunit en un seul document l’ensemble des étapes, des acteurs et des contraintes qui rythment un projet.

Concrètement, il doit répondre à plusieurs questions fondamentales :

- Quelles sont les grandes phases du projet ?

- Quels acteurs doivent intervenir et à quel moment ?

- Combien de temps dure chaque étape et quels sont les jalons incontournables ?

- Quelles sont les dépendances entre les tâches (quelles activités doivent précéder d’autres) ?

- Quels sont les délais légaux ou administratifs incompressibles (ex. : permis de construire, délais d’instruction) ?

Un bon planning n’est pas figé : il doit rester évolutif et s’adapter à la réalité du terrain. C’est pourquoi, au-delà des méthodes traditionnelles comme les diagrammes de Gantt ou les fichiers Excel, de nombreux architectes choisissent aujourd’hui des outils collaboratifs comme Multi-Planning – Produits, qui permettent de modifier en temps réel le calendrier et de tenir informés tous les intervenants.

Les grandes étapes d’un projet architecte et leur impact sur le planning

L’esquisse et la conception

Cette première phase est souvent la plus créative. Elle consiste à traduire les besoins du client en esquisses, croquis et premières propositions. L’architecte doit identifier les contraintes majeures (budget, terrain, règlement d’urbanisme) et proposer des solutions adaptées.

Dans le planning, cette étape doit être suffisamment souple pour laisser place aux allers-retours avec le maître d’ouvrage. Par exemple, une maison individuelle peut nécessiter trois à quatre versions de plans avant validation, ce qui allonge le délai initialement prévu. Un planning réaliste prévoit ces itérations et intègre une marge de manœuvre pour éviter de bloquer la suite du projet.

L’avant-projet

L’avant-projet est une phase d’étude détaillée. L’architecte affine les choix techniques, consulte éventuellement des bureaux d’études (structure, thermique, acoustique), prépare le dossier de permis de construire et vérifie la conformité réglementaire.

Cette étape demande un temps incompressible lié aux démarches administratives : l’instruction d’un permis peut durer deux à trois mois selon la mairie. Un planning précis ne peut pas ignorer ce délai légal. Ici encore, l’architecte doit ajuster son planning en tenant compte non seulement de son propre travail, mais aussi de la temporalité des administrations.

L’exécution des travaux

C’est la phase la plus délicate et la plus chronophage. Chaque corps de métier intervient selon une séquence précise : gros œuvre, maçonnerie, charpente, couverture, menuiserie, second œuvre, finitions.

Le rôle du planning est ici de coordonner ces interventions. Par exemple, un retard dans la livraison de la charpente bloque toute la suite du chantier. Un architecte expérimenté prévoit donc des marges entre les lots et des phases tampon pour absorber les imprévus.

C’est également pendant cette phase que la collaboration en temps réel devient essentielle. Si l’on utilise un outil comme Multi-Planning, un simple décalage de tâche peut automatiquement notifier les équipes concernées et réajuster l’ensemble du planning sans perte d’information.

La livraison du projet

La livraison est l’aboutissement du projet. Elle suppose de terminer les travaux dans les délais, de corriger les éventuelles malfaçons et de s’assurer de la conformité avec le cahier des charges.

Dans un planning, cette phase doit être calée avec précision, car tout retard impacte directement la satisfaction du client. Un bon planning inclut également une période de réserve pour les ajustements finaux.

Tableau récapitulatif :

| Étape du projet | Exemple concret | Impact sur le planning |

| Esquisse et conception | 4 versions de plans pour une maison individuelle | Prévoir une marge de 2 à 3 semaines pour les retours |

| Avant-projet | Instruction du permis de construire | Délai incompressible de 2 à 3 mois à intégrer |

| Exécution des travaux | Livraison de la charpente repoussée | Retard en cascade sur couverture et second œuvre |

| Livraison | Corrections après levée des réserves | Prévoir 1 à 2 semaines pour ajustements finaux |

L’organisation du planning des travaux

L’organisation du planning des travaux est la clé pour transformer un projet théorique en une réalisation concrète. Elle demande à l’architecte de jongler entre contraintes techniques, humaines et financières.

Prenons l’exemple d’une rénovation d’appartement en centre-ville. L’architecte doit coordonner l’intervention d’un électricien, d’un plombier, d’un plaquiste et d’un peintre. Si l’électricien prend du retard, le plaquiste ne peut pas fermer les cloisons et le peintre ne peut pas intervenir. Un bon planning doit donc prévoir ces interdépendances et ajuster les délais pour limiter les pertes de temps.

Les difficultés les plus fréquentes sont liées aux dépendances techniques, aux retards de livraison de matériaux ou encore aux imprévus comme une météo défavorable. L’expérience montre que les plannings trop rigides conduisent souvent à des dérapages, car ils ne laissent aucune place à l’imprévu.

Un outil collaboratif comme Multi-Planning permet de rendre cette organisation plus souple et plus efficace. En cas de retard, l’architecte peut réajuster les dates d’intervention et informer immédiatement les artisans concernés, évitant ainsi les malentendus ou les doublons. Cette flexibilité est particulièrement précieuse lorsqu’on gère plusieurs chantiers en parallèle.

Les difficultés courantes dans la gestion d’un planning architecte

Même avec une bonne organisation, certains problèmes reviennent systématiquement :

- La multiplication des acteurs complique la communication.

- Les informations se dispersent entre emails, appels et documents papier.

- Les retards administratifs ou techniques viennent perturber le calendrier.

Par exemple, sur un projet de logement collectif, il n’est pas rare que les délais de raccordement aux réseaux (eau, électricité, gaz) ne soient pas respectés. Si le planning n’a pas prévu cette éventualité, le chantier entier peut se retrouver bloqué.

Un planning architecte doit donc être pensé comme un tableau de bord central, capable de regrouper toutes les informations et de s’actualiser en permanence. Multi-Planning répond à ce besoin en offrant une vue d’ensemble de tous les projets, ce qui permet aux architectes de mieux prioriser et d’anticiper les risques.

Comment réussir son planning architecte ?

Les bonnes pratiques

Un planning d’architecte efficace repose sur des principes simples mais fondamentaux. Il faut d’abord découper le projet en phases claires et jalonner chacune d’elles. Prévoir des marges de sécurité est également indispensable, car aucun projet ne se déroule exactement comme prévu. Partager le planning avec tous les acteurs dès le début permet aussi de responsabiliser chaque intervenant. Enfin, un suivi régulier est la meilleure manière de détecter un retard avant qu’il ne devienne critique.

L’apport des solutions digitales

Les solutions digitales permettent de concrétiser ces bonnes pratiques sans multiplier les fichiers ou les réunions. Multi-Planning propose par exemple de créer des plannings types réutilisables, adaptés aux projets d’architecture. Un cabinet peut ainsi préparer un modèle de planning pour une maison individuelle, un autre pour un immeuble collectif, et les adapter selon les besoins.

Chaque acteur, de l’ingénieur au menuisier, dispose d’une vision claire de son rôle et des délais à respecter. L’architecte conserve une visibilité globale et peut ajuster le calendrier en temps réel. Cette approche favorise une meilleure fluidité organisationnelle et une meilleure relation avec le client final, qui est tenu informé en continu des avancées.